若いが自信に満ちあふれた男がヴェネツィアに降り立ったのは、1843年12月のことだった。男の名はジュゼッペ・ヴェルディ(1813-1901)。ちょうど30歳になったこの男は、1、2作と鳴かず飛ばずの作品を発表したあと、第3作目の『ナブッコ』をもって、一躍若き獅子としてオペラ界に駆け上がったのだ。前年の3月9日にミラノのスカラ座で初演された『ナブッコ』にミラノの聴衆は熱狂した。前作の『一日だけの王様』の際に浴びせられた冷酷な仕打ちに打って変わって、今度は熱狂し、興奮する聴衆を観ても彼は冷静だった。スカラ座総支配人メレッリは、早速に次の作品を書かせた。そして、その『第1次十字軍のロンバルディア人(イ・ロンバルディ)』も、大きな成功を収めた。

すでにベッリーニは若くして亡くなり、ロッシーニも早々と筆を折り、老いたドニゼッティ一人が孤軍奮闘していた時期でもあった。中ではサヴェルオ・メルカダンテ(1795-1870)がわずかに気を吐いていたぐらいだが、彼とても若いヴェルディに嫉妬して妨害工作を行ったともいわれている程度で、今ではほとんど顧みられていない。

そうした状況の中で、久々に有望な若手オペラ作曲家の出現に、目ざといヴェネツィアの劇場支配人たちが見逃すはずはなかった。早速、フェニーチェ劇場の総支配人でもあったナンニ・モチェニーゴ侯爵から声がかかった。当初は、ヴェネツィアでの『ナブッコ』初演と新作の創作を持ちかけたが、結局、その翌年に『ナブッコ』の次にミラノで成功させた第4作『十字軍のロンバルディア人』のヴェネツィア初演と、もう一本は完全な新作ということで契約が成立した。

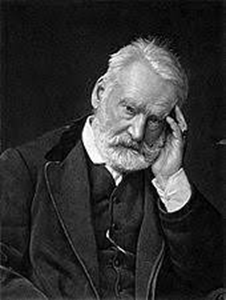

この新作の題材選びにはかなりヴェルディは慎重になった。紆余曲折の結果、フランス上演では物議を醸して評判となったヴィクトル・ユゴー(1802-85)の『エルナーニ』を選ぶことになった。当時、オーストリア支配下にあったヴェネツィアでは、すべての出版物やオペラの台本は、検閲を受けなければならず、瑣末な箇所に難癖をつけるなどすんなりと通ったわけではなかったが、フェニーチェ劇場付きの台本作者だったフランチェスコ・マリア・ピアーヴェ(1810-76)が粘り強く交渉した結果、上演にこぎつけた。

1844年3月9日に幕を開けた『エルナーニ』は、フェニーチェ劇場を埋めつくした聴衆は、ほとんどすべての曲に歓喜を持って喝采した。これが、ヴェネツィアでのヴェルディの最初の勝利であった。と同時に、後年の彼の言葉によれば、この頃から「苦役の時代」となり、ひたすらオペラを書き続けなければならない時期ともなった。すでにオペラ界の寵児となったヴェルディにとっては宿命とも言える時だったのだろう。同年には、ローマで『二人のフォスカリ』を、翌年はミラノでの『ジョヴァンナ・ダルコ』、ナポリでの『アルジーラ』と立て続けに新作が初演された。

再びヴェネツィアに戻ってきたのは、『エルナーニ』が初演された翌年の12月だった。当初はこの年の大晦日に初演されるはずの『アッティラ』の完成が大幅に遅れ、ヴェルディは寒風吹きすさぶヴェネツィアの海風の中で、リューマチに悩まされながらなんとか作曲を続け、翌年の3月17日にようやく幕を開けることができた。

その結果は、これまた申し分のないほどの大成功を収めた。紀元5世紀にヨーロッパに侵入したフン族の王アッティラを主人公にした物語は、ヴェネツィアの観客にとってアッティラは支配者オーストリアを想起させた。またそれに立ち向かうヒロインや、占領されたアクイレリア(ヴェネツィアの近くにある古代都市)が祖国復帰への共感を呼んだのである。

こうして青年作曲家ヴェルディのヴェネツィアでの成功は、彼のその後の音楽活動に大きな影響を与えた。

彼の新作オペラが再びフェニーチェ劇場で初演されたのは、5年後の1851年である。

ヴェルディは、1850年の春に新作をフェニーチェ劇場のために書き下ろす契約を結んだ。

結果として、この作品がヴェルディにとっても、否、イタリア・オペラ全体にとっても画期的な事件になったことは疑う余地もないが、この題材が『リゴレット』として初演されるまでには、いつもながらさまざまな障害があった。当初からヴェルディが提案した題材の原作は、『エルナーニ』と同じユゴーの戯曲『王は楽しむ(悦楽の王)』であり、この芝居は発表当初から物議を醸した問題作であった。パリでは一晩上演したのみで上演禁止となってしまい、以後フランスで50年間上演されなかったという曰く付きの題材である。原作の主人公は、実在のフランス王フランソワ1世であり、背中に瘤のある道化師トリプーレという実在の人物を登場させている。そうした題材のオペラが、当然のことながらヴェネツィアを支配しているオーストリア検閲を通るはずもない。 フェニーチェ劇場付きの台本作者であるピアーヴェが、今回も『エルナーニ』に引き続き台本を担った。1850年の4月になって、ヴェルディはこの構想をピアーヴェに示してから、検閲が通るまでいくたびもピアーヴェや劇場支配人マルザーリと検閲との間で交渉が繰り返され、約9ケ月を要した挙句、ようやく3月11日になって、初演の幕が開いた。結果は、それまでの苦労が引き飛ぶほどの大評判で、そのシーズンだけで13回の公演が行われ、瞬く間にイタリア全土、そしてわずか2、3年の間にヨーロッパ各地から南米に至るまで上演されたのである。原作者ユゴーは、この作品のオペラ化に反対であったが、1856年にパリで初演された『リゴレット』を見て、とくに終幕の傑出した四重唱は、オペラでしかできない効果として感心したと言われている。

この成功に満足したフェニーチェ劇場は、1年後に再び新作オペラの契約をヴェルディと結ぶ。しかし、今回はヴェルディが題材探しで難航し、ようやくヴェルディの頭に閃いたのが、パリに滞在していた時にジュゼッピーナ・ストレッポーニと一緒に観たアレクサンドル・デュマ・フィス(1824-95)の芝居『椿を持つ女(椿姫)』だった。これは、デュマが高級娼婦マリー・デュプレシー(1924-47)との自らの恋愛をもとにして書いた小説を戯曲にして、パリでも評判の芝居だった。

当時からすれば、オペラの題材に高級娼婦をヒロインに据えるというのは、タブー視されることだった。ただ、前作の『リゴレット』から比べると、台本の検閲も多少の注文をつけられたのみで無事通過した。むしろ、ヴェルディにとっては、これを現代劇としてオペラ化したかったにもかかわらず、検閲ではなく劇場側から時代設定を18世紀にするように執拗に要求されたのは何故であろうか。ヴェルディは激しく抵抗したが、結局、時代設定は劇場側の主張を飲んだ。題名は、『ラ・トラヴィアータ(道を踏み外した女)』とされた。

それにしても『リゴレット』や、この『ラ・トラヴィアータ』も、今までにないほど大胆な題材を受け入れたのは、衰退したといえども未だ消えて去っていないヴェネツィア独特の進取の気性だったともいえよう。ヴェルディは、ことオペラの題材に関しては後のヴェリズモ・オペラを先行するものでもあった。

1853年3月6日、この『ラ・トラヴィアータ』の初日を迎えた。前作の『リゴレット』と違って、大失敗に終わったというのが従来の定説であった。その理由は、肺病で死ぬヒロインを演じた歌手ファニー・サルヴィーニ=ドナテッリ(1815-91)が肥満していたことが失笑を買ったという説もあるが、どうだろうか。ヴェルディは「責任は私にあるのか、それとも歌手たちにあるのか?それは時代が判断してくれる」と弟子のムッツィオに宛てた手紙に記している。

成功か、失敗か?その結論は意外に早く訪れた。同じヴェネツィアのサン・ベネデット劇場の支配人ガッロからの申し出を受け、この作品を翌年の5月に再演して圧倒的な成功を収めたのである。その結果、その年のうちにイタリア各地に、そして翌年にはヨーロッパからロシア、北米、南米に至るまで、続々と上演されるヒット作になった。

『ラ・トラヴィアータ』がヴェネツィアで再演されてから2年後の1856年、再びフェニーチェ劇場はパリに滞在しいていたヴェルディに新作を依頼する。すでにオペラ作曲家としての地位を不動のものにしていた彼だが、いや、それゆえにこそ次作品への方向性が定まらず苛立ちを隠せない状態だった。またしても題材選びは難航した。この題材選びには、スペイン語もフランス語も理解するジュゼッピーナが大きく貢献する。結局さまざまな本の中から選び出したスペインのガルシア・グティエレス(1813-84)の戯曲『シモン・ボッカネグラ』となった。この作家は、すでにオペラ化した『イル・トロヴァトーレ』の原作者でもあった。とくに主人公の父性愛が、彼の創作意欲をかき立てたのだろう。原作者が、ヴェルディと同じ年の生まれという親近感もあったのかもしれない。

パリとヴェネツィアという遠距離での台本制作という障害もあり、いつも忠実な台本作者であるピアーヴェが、ヴェルディの革新的なオペラにするという意図を十分に理解しないこともあり、何時もにまして過酷な注文を与えながらの作曲だった。そして依頼された翌年の3月24日に初日を迎えた。そこそこの評価だったという見方もあるが、ヴェネツィアの聴衆にとっては、主人公たちにこれぞと思えるようなアリアが一曲もないというオペラは理解できなかったようだ。彼自身、親しい友人のクララ・マッフェイ夫人に「多少マシな作品のつもりだったが、今となっては私が間違っていたようだ」と、いつになく弱気な手紙を出している。

この作品については、長い間、ヴェルディが胸の奥でこだわっていたオペラでもあった。その糸口が見いだせないままに20年余りが過ぎた。そこへ、若い詩人でありオペラも作曲する(かつてはワグネリアンでもあった)アッリゴ・ボーイト(1842-1918)が、ジューリオ・リコルディの紹介でヴェルディのもとにやってきた。リコルディは、ヴェルディに『オテッロ』を作曲させようと思って、台本作者としてのボーイトを紹介したのだった。

その手始めとして(あるいはテストをする意味で)、リコルディは、決して成功作とは言えなかった旧作の『シモン・ボッカネグラ』の改訂を提案する。ヴェルディ自身も、「私のオペラには珍しく、『こいつはすごい』と叫びたくなるような役柄がないことも認めます。しかしそれはそれとして私には、フィエスコやシモンという人物には何か心惹かれるものがあるように思えます」(ジュゼッペ・タロッツィ「評伝ヴェルディ」小畑恒夫訳・草思社)と言って、改訂に取り掛かったのだ。その結果、フェニーチェ劇場の初演から24年後に、ミラノ・スカラ座において大成功を収めるに至った。現行の上演は、ほぼこの改訂版に依っている。

また、この改訂台本を書いたボーイトへの信頼が、ヴェルディ最後の二大傑作『オテッロ』と『ファルスタッフ』を生み出すきっかけとなったことは、もっと評価されるべきかもしれない。

ヴェルディが5作品を提供している劇場は、ミラノ・スカラ座を除けばフェニーチェ劇場だけである。これには、フェニーチェ劇場の座付演出家で台本作者でもあったフランチェスコ・マリア・ピアーヴェの存在が大きかったに違いない。彼はヴェネツィアのムラーノ島の出身で、地元検閲とも粘り強い交渉を行い、ときに非情とも思えるようなヴェルディの台本に対する厳しい注文にも応え、それを忠実に実行してくれたこの台本作家について、ヴェルディも大きな信頼を寄せていた。ヴェルディの9作品もの台本を書いたのは、彼一人であった。1867年、脳卒中の発作で倒れたピアーヴェは、それ以来1876年の死までのほぼ8年間を、半身不随、言語不自由の状態で過ごした。ヴェルディはそんな彼に生涯にわたって物心両面での温かい支援をし、没後も遺族に対して援助を継続したという。

のちにヴェルディの遺言で建設された「音楽家憩いの家」も、こうしたことがきっかけとなって、この構想につながったのではないかと想像される。